واصل مدى الكرمل– المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية سلسلة لقاءات المنتدى الفكري والسياسي الاستراتيجي، حيث عُقد اللقاء الأخير في العاصمة الأردنية عمّان على مدار ثلاثة أيام. وقد خُصص اللقاء لمناقشة المحاور التالية: التحولات في الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل، التغيّرات في الحركات الاجتماعية والقاعدية، التحولات في الحكم المحلي وإعادة تشكّل البنى الاجتماعية وسياسات الهوية، السياسة الداخلية والتطورات الإقليمية.

افتتحت السيدة أفنان اغبارية، عضو إدارة مدى الكرمل، اللقاء بكلمة ترحيبية استعرضت فيها أبرز برامج المركز، مثل برنامج علم النفس التحرري، سمينار الأجندات البحثية، المخيم الصّيفي طلبة البكالوريوس الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، إضافة إلى المؤتمرات والإصدارات المختلفة. وأشارت إلى التحديات التي يواجهها مدى الكرمل في ظل التضييق على الحريات الأكاديمية، مؤكدة على دور المركز في الدفاع عن الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين داخل الجامعات الإسرائيلية.

من جهتها، قدّمت د. عرين هوّاري، المديرة العامة لمدى الكرمل، مداخلة تأطيرية للمنتدى، شددت فيها على أن المنتدى ينطلق من التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها الفلسطينيون عامة. وأوضحت أنّ المنتدى يطمح إلى توفير فضاء نقدي جماعي للتفكير في هذه التحولات عبر أوراق أكاديمية وفكرية تلامس القضايا الكبرى مثل الإبادة والواقع السياسي، وأخرى اجتماعية واقتصادية تكشف عمق التحولات. وأكدت هوّاري أنّ المنتدى يسعى، عبر محاضراته وأوراقه البحثية والفكرية، إلى مقاربة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في قراءة تاريخية للعقدين الأخيرين، وفي محاولة متواضعة لفهم اللحظة الراهنة التي تطغى عليها كلمة "الإبادة" بما تحمله من ثقل ومعنى.

اليوم الأول: التحولات السياسية ما بعد السابع من أكتوبر 2023

افتُتحت أعمال اليوم الاول بمحاضرة ضمن محور التحوّلات في الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل قدّمها د. مهند مصطفى بعنوان "تحولات المشاركة السياسية لدى الفلسطينيين في الداخل حتى أكتوبر 2023". رأى مصطفى أن الحرب على غزة شكّلت مرحلة جديدة اتسمت بتقلص الحقل السياسي الفلسطيني وانحصاره في العمل البرلماني، مقابل تراجع انخراط الناس في الأحزاب والحراكات، وصعود خطاب "الأسرلة بوعي". واعتبر أنّ هشاشة السياسة انعكست على هشاشة الحاضنة الاجتماعية، ما عمّق الأزمة.

عقّب د. عازر دكور بالتأكيد على أن الفلسطينيين يواجهون "توحشًا إسرائيليًا" غير مسبوق يهدد وجودهم، وأن مفهوم المواطنة انهار بعد 7 أكتوبر 2023 ليتحوّل إلى امتيازات اقتصادية بلا مضمون سياسي. وأوضح أنّ الداخل فقد "خصوصيته" وأصبح في موقع وجودي واحد مع باقي الشعب الفلسطيني، وسط غياب مقومات لحالة ثورية، ما يفرض على النخب صياغة لغة سياسية جديدة تواكب الواقع المتدهور.

في الجلسة الثانية بعنوان "مسار التحولات الفارقة بين فلسطينيي الداخل وإسرائيل: محاولة لاستشراف العلاقة ما بعد السابع من أكتوبر"، قدّم الصحافي وديع عواودة قراءة تاريخية لمسار العلاقة بين فلسطينيي الداخل وإسرائيل منذ 1948 حتى اليوم. وأوضح أنّ العلاقة اتسمت بالتقلب بين الحكم العسكري، الهبّات الشعبية، محاولات الأسرلة، وصولًا إلى التطبيع العربي. واعتبر أنّ السابع من أكتوبر 2023 شكّل لحظة مفصلية أفرزت "توحشًا إسرائيليًا" غير مسبوق، ووضع الفلسطينيين أمام خطر وجودي، ما يفرض تثبيت الوجود وصون الكرامة من خلال العمل الشعبي والثقافي وتعزيز الهوية والسردية الفلسطينية بعيدًا عن الارتهان للعمل البرلماني.

اختُتم اليوم الثاني بمحاضرة د. محمد أبو رُمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع، بعنوان "الوضع في المنطقة منذ السابع من أكتوبر: قراءة عربية". قدّم أبو رُمان تحليلًا بانوراميًا للمشهد الإقليمي، أشار فيه إلى تراجع النفوذ الإيراني وتفكك النظام الإقليمي القديم، مقابل صعود المشروع الإسرائيلي القائم على الهيمنة والتطبيع بالقوة. ورأى أنّ الفلسطينيين يواجهون انسدادًا سياسيًا في ظل غياب مشروع وطني واضح.

اليوم الثاني: الحكم المحلي والتحولات الاجتماعية

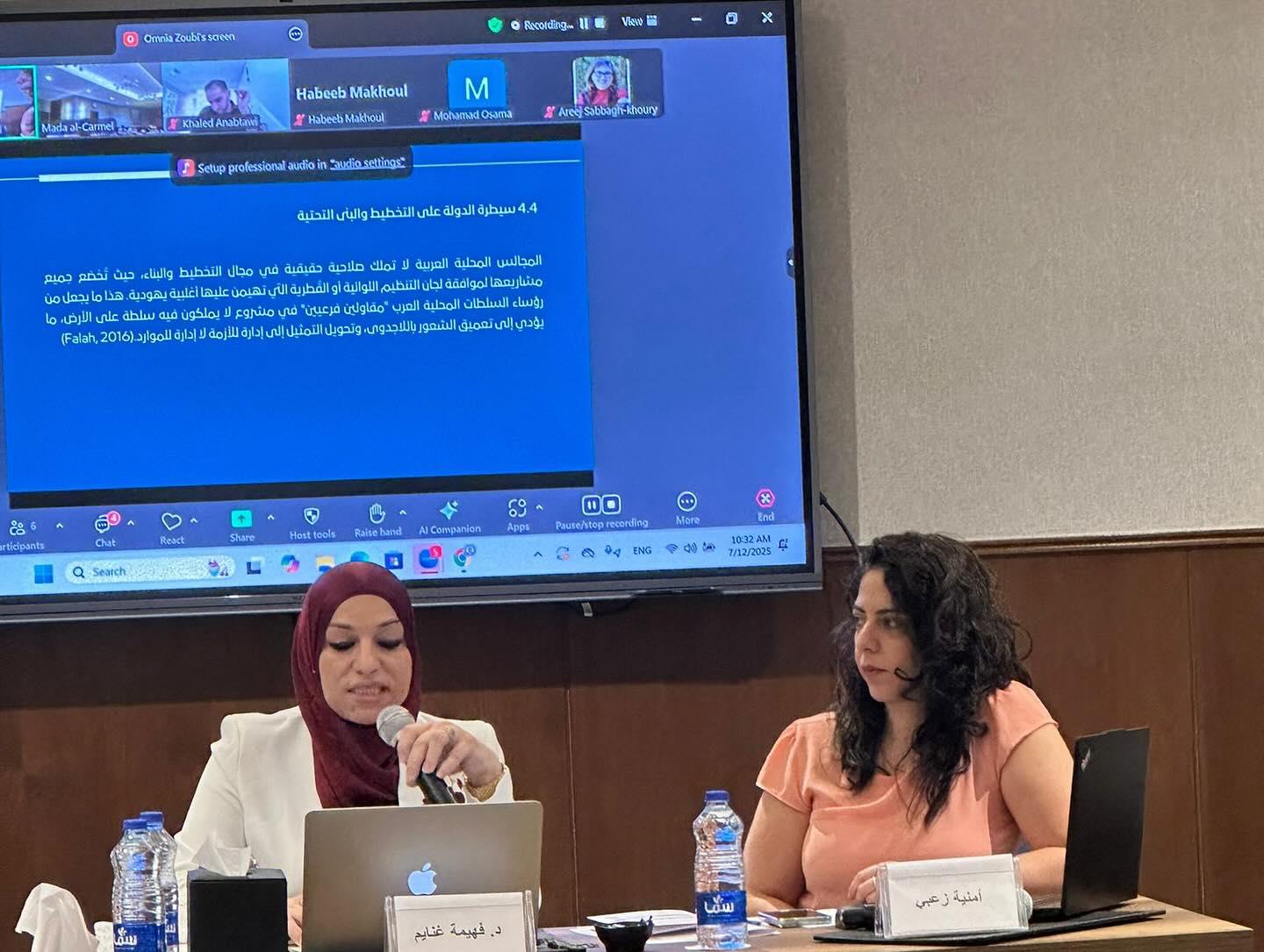

تواصلت أعمال المنتدى ضمن محور التحوّلات في الحكم المحلي وإعادة تشكّل البنى الاجتماعية. افتتحت الجلسة د. فهيمة غنايم بمحاضرة بعنوان "الهامش المسيّج والمجالس المحلية كأداة للسيطرة". شدّدت فيها على أنّ المجالس المحلية العربية تمثّل جزءًا من مشروع السيطرة الإسرائيلي عبر "دمج مشروط" يمنح الفلسطينيين تمثيلًا محدودًا بلا مضمون وطني، موضحة أنّ برامج مثل 922 و550 ليست سوى دمج مقنن بلا تمكين سياسي. ورأت أنّ هذه البنى تكرّس العائلية وتُفكك الهوية الوطنية، فيما تبقى مراكز القرار بيد الدولة.

من جهته، قدّم الباحث خالد عنبتاوي ورقة بعنوان "فيلم شفاعمري طويل: قراءة سوسيو–تاريخية في إعادة إنتاج الطائفية السياسية محليًّا". وأوضح أن الطائفية لم تكن سمة سياسية تاريخية، لكن أُعيد إنتاجها بعد النكبة نتيجة التفاعل بين التحولات الاجتماعية–الاقتصادية والبنية الاجتماعية، بحيث تحوّلت الطوائف إلى وحدات سياسية. وقد تدخّلت الدولة بعد ذلك بصورة جديدة، من خلال ضخ ميزانيات هائلة في البلديات، بحيث لم تعد الطائفية مجرد أداة للتعبئة، بل أصبحت شبكة زبائنية مبنية على أسس طائفية، حصّنت النظام الطائفي أمام التحولات الاجتماعية والسياسية.

في الجلسة الثانية، تناول الباحث غابي منصور في مداخلته "إعادة إنتاج الهيمنة في الحقل المحلي: النيوليبرالية، العائلية، وأزمة التمثيل" واقع البلديات التي تُدار كحقل اجتماعي–سياسي، حيث تتحوّل العائلية إلى رأس مال سياسي يشرعن الإقصاء ويعيد إنتاج التفاوتات. وأشار إلى أنّه حتى المجالس في البلدات المصنفة قوية اقتصاديًا تعاني من فقر مؤسسي وتفشي الجريمة، ما يجعلها ساحة لامتصاص الميزانيات بدل تطوير الخدمات.

أما المحامي طارق خطيب فاستعرض في ورقته "السلطات المحليّة العربيّة في الداخل: تحوّلات ومشاهد" ثلاث مراحل تاريخية: الحكم العسكري كأداة ضبط، السبعينيات كتسيس للخدمات مع صعود الأحزاب، والتسعينيات حيث عادت العائلية مع تراجع الأحزاب. واعتبر أنّ الواقع الحالي يقوم على "تفويض دون تمويل"، إذ مُنحت المجالس صلاحيات واسعة دون موارد، ما جعلها فقيرة وعرضة للجريمة. وأوصى بضرورة تحويلها إلى منصات للعمل الوطني عبر شراكات جماعية ورقابة مؤسسية.

عقّب د. يوسف عواودة مؤكدًا أنّ التغيير يبدأ من الداخل، مشيرًا إلى أنّ تغليب المصلحة الخاصة حوّل السلطات إلى أدوات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وأدى إلى سوء إدارة الميزانيات. ورأى أنّ النشأة القروية للسلطات بعد النكبة، ودور الأحزاب نفسها، كرّسا العائلية، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للكفاءة والمصلحة العامة كأساس للترشح والاختيار.

اختتم اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان "الحالة الفلسطينية في ظل حرب الإبادة على شعبنا" قدمها خبير القانون الدولي د. أنيس القاسم، تطرّق فيها إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزّة كشفت حجم الدعم الغربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل والتواطؤ العربيّ الذي فضح محدودية استقلالية الأنظمة العربية، كما أظهرت هشاشة السلطة الفلسطينية وعجزها. في المقابل، برز صمود الشعب الفلسطيني بموقف بطولي يجسّد إرادة المقاومة والثبات في وجه العدوان.

اليوم الثالث: الحراكات الاجتماعية والقاعدية

ضمن محور الحراكات الاجتماعية والقاعدية، قدّمت المحامية والناشطة شذى عامر مداخلة بعنوان "تحولات العمل السياسي: قراءة من واقع التجربة". رأت عامر أنّ الأحزاب التقليدية شكّلت إطارًا قيميًا ولغويًا للشباب، لكنها تحوّلت إلى "قفص ذهبي" يقيّد النقاش الجذري. وطرحت بدائل تقوم على التنظيم القاعدي والحراكات النسوية والثقافية والشعبية، مؤكدة إمكانية ممارسة فعل سياسي خارج الأطر الحزبية والمدنية المرتبطة بالتمويل. ودعت إلى تشكيل لجان مهنية مستقلة وبناء تحالفات تقاطعية، معتبرة أنّ الفعل الثقافي ملأ فراغ السكون الحزبي.

تلاها الناشط يوسف طه بمداخلة حول "الطلبة فلسطينيّو الـ 48 في الجامعات الإسرائيليّة: بين الملاحقة والفاعلية"، عرض فيها واقع الطلاب العرب الذين يشكلون نحو 19% من مجمل الطلاب في الجامعات الإسرائيلية، وأوضح أنّ سياسات الدمج الإسرائيلية هدفت إلى تحسين صورة الدولة والحد من النشاط السياسي، ما انعكس على تراجع الحراك منذ حظر الحركة الإسلامية الشمالية وغياب اللجان التمثيلية عام 2011. لكنه أشار إلى أنّ الطلاب أعادوا استنهاض حراكهم بعد أيار 2021، وأن الملاحقة بعد 7 أكتوبر 2023 لم تكسر إرادتهم، بل دفعتهم إلى الدفاع عن زملائهم وتوسيع نشاطهم السياسي والثقافي، وصولًا إلى المرافعة الدولية. وختم بالتشديد على أنّ الشباب الذين يعبّر معظمهم عن هوية فلسطينية واضحة يمثلون تحديًا جوهريًا للمؤسسة الإسرائيلية، داعيًا الأحزاب لإعادة بناء وعي هذا الجيل كأولوية وطنية.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب كل جلسة خُصص وقت لأسئلة المشاركين وللنقاش المفتوح، حيث طُرحت أسئلة ووجهات نظر مختلفة، بما أتاح توسيع أفق الحوار وتعميق ما طُرح في المداخلات. كما تخلّل اليوم حوارات داخلية بين أعضاء المجموعة، تناولت القضايا الجوهرية التي يتناولها المنتدى، وساهمت في بلورة رؤى مشتركة وصياغة تساؤلات جديدة.

خاتمة:

تكشف حصيلة النقاشات أنّنا إزاء لحظة فارقة ما بعد 7 أكتوبر 2023، لحظة تُلزمنا بمساءلة اللغة والمفاهيم السياسية لا سيّما التفكير بمفهوم "المواطنة"، وبإعادة ترتيب الحقل السياسي والاجتماعي. برز توافقٌ على أنّ تقلّص المجال السياسي وتهشيم البنى الحزبية ترافقا مع اتساع الرقابة والترهيب، وصعود أنماط العائلية/ الوشائجية والزبائنية في الحكم المحلي تحت مظلة دمجٍ مشروط، ما عمّق الهشاشة الاجتماعية-السياسية وأضعف المناعة الذاتية للمجتمع السياسيّ والمجتمع عامةً. بالتوازي، راكمت النيوليبرالية نزعاتٍ فردانية لدى شرائح من الطبقة الوسطى على حساب العمل الجمعي، وغيّرت من أنماط الحراك السياسيّ، بينما واصل الفعل الثقافي والطلابي والشبابي، رغم الملاحقة، توليد طاقة رفض ومعنىً جديدين. لذلك، فالحاجة ملحّة لتوسيع الحوار حول التحديات التي تواجهنا من أجل بناء لغة سياسية جديدة تُوازن بين صون الهوية ومتطلبات البقاء اليومي، وتربط بين نقد البُنى القائمة وصناعة مساحات عمل عملية قابلة للاستدامة.